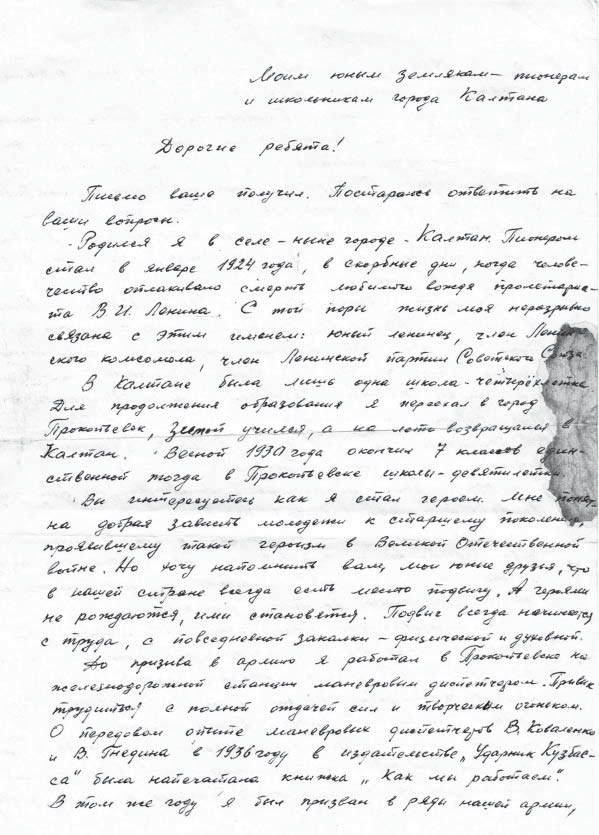

ГНЕДИН Виктор Александрович, Герой Советского Союза

Виктор Александрович Гнедин родился 11 ноября 1914 года в селе Калтан в большой крестьянской семье. В самый разгар первой мировой войны, когда всего три года отделяли царскую Россию от революции 1917 года, после которой страна переживет войну гражданскую и выберет социалистический путь развития.

На месте, где стояла изба Гнединых, сейчас находится один из корпусов ОАО «ЮК ГРЭС».

После смерти отца, Александра Анисимовича, на руках матери осталось пятеро малолетних детей. Поэтому уже с раннего возраста Виктор знал, что такое тяжелый крестьянский труд.

Детство прошло в Калтане. «Учился в калтанской школе, окончил четыре класса. В те годы у нас была лишь одна школа и всего лишь один учитель, Осипов Макар Евгеньевич, который вел урок одновременно во всех четырех классах».

Память Виктора Александровича сохранила одно из самых ярких его воспоминаний о детстве – прием в пионеры: «В январе 1924 года, в скорбные дни, когда человечество оплакивало смерть любимого вождя пролетариата В.И. Ленина, стал пионером». Участница встречи в 1967 г. в школе № 18 города Калтана Зубкова Александра Петровна вспоминает рассказ В.А. Гнедина: «В пионеры принимали детей рабочих и бедняков, кто хорошо учился и активно участвовал во всех делах школы. В то время в Калтане не было ни клуба, ни радио и пионеры сами организовывали художественную самодеятельность, помогали старикам, были организаторами всех дел».

Позже, для продолжения образования, Виктор переезжает в город Прокопьевск. Двенадцатилетнего мальчика приютили у себя его тетушки, жившие недалеко от вокзала на станции Усяты. Витя вспоминал: «Зимой учился, а на лето возвращался в Калтан. Весной 1930 года окончил семь классов единственной тогда в Прокопьевске школы- девятилетки».

Скрежет металла, перестук колес железнодорожных вагонов, запах машинного масла, величественный вид паровозов… Все это не оставило равнодушным мальчишку и в итоге определило его судьбу. В 1931 году Виктор устроился на станцию Усяты. Освоил не одну профессию. Работал техническим конторщиком, оператором. Тогда же, без отрыва от производства, окончил курсы дежурных по станции. В этом же году вступил в комсомол, став

членом одной из самых активных комсомольских организаций Прокопьевска.

В 1932 году В.А. Гнедин перешел работать в железнодорожный цех Прокопьевского рудоуправления дежурным по станции, а впоследствии маневровым диспетчером. В 1935 году он активно включается в общественную работу, организовывает комсомольскомолодежную смену. Сам Виктор признавался: «Привык трудиться с полной отдачей сил и творческим огоньком». О передовом опыте маневровых диспетчеров В. Коваленко и В. Гнедина в 1936 году

в издательстве «Ударник Кузбасса» вышла книжка «Как мы работаем». В том же году, в октябре месяце, Виктора Александровича призвали в ряды Красной Армии. Два с лишним года служил в г. Кемерово. «Прошел службу курсанта полковой школы связи, радиотелеграфиста, механика-водителя и командира танка. В 1939 г. окончил бронетанковое училище, стал офицером-танкистом». Военная биография Виктора Александровича Гнедина началась после окончания Харьковского танкового училища. Молодого лейтенанта направляют на Карельский фронт – шла война с белофиннами (1939-1940 гг.). За мужество и личную храбрость, проявленную в боях, он награждается медалью «За отвагу».

Навсегда запомнился Виктору бой в январе 1940 года. Тогда он командовал ротой разведчиков. Об этом бое пишет подполковник в отставке В. Карлин: «Шло партийное собрание отдельного танкового батальона 268-й стрелковой дивизии, куда прибыл для прохождения службы лейтенант В. Гнедин, окончивший Харьковскую бронетанковую школу. Коммунисты обсуждали заявление сибиряка о вступлении в члены ВКП (б). Едва старший политрук Михайлов, председательствующий на собрании, успел спросить, кто за то, чтобы принять в ряды партии лейтенанта Виктора Александровича Гнедина, как прибежавший красноармеец сообщил:

- Финны напали!

Дивизия оказалась в тяжелейшем положении. Враг непрестанно атаковал ее боевые порядки то на одном, то на другом участке.

Но каждый раз советские воины давали ему решительный отпор.

Очередное нападение белофиннов также было отбито с большими для них потерями. После боя коммунисты танкового батальона продолжили партийное собрание. Многие из них были ранены. На Гнедине во время тушения подожженного белофиннами танка загорелось обмундирование. Его смелые действия стали своеобразным дополнением к характеристике и рекомендациям, зачитанным в начале собрания: молодой лейтенант никогда не отступает от требований военной присяги».

После войны с Финляндией передышка была недолгой.

«17 июня 1941 года, когда танковые дивизии гитлеровской армии уже заканчивали последние приготовления к походу на восток, у нас в летнем лагере под Псковом, почти рядом с границей, офицеры еще получали очередные отпуска. Несколько дней спустя, 22 июня, мы находились уже в эшелонах, но штаб полка продолжал планировать учебные занятия. Лишь в полдень 23 июня, когда мы прибыли на станцию Алакуртти и начали разгружаться под огнем вражеской авиации, впервые вместо расписания занятий в роты стали поступать боевые распоряжения. Полк был направлен в знакомые леса и болота Карелии. И уже на третий день Великой Отечественной войны, 24 июня 1941г., вступил в бой западнее Кандалакши. Утром танкисты услышали звуки фанфар. Потом в просеке, по которой проходила советско-финская граница, показались цепи гитлеровцев. Ударили по ним из пулеметов. Немцы отступили. Затем еще дважды бросались в атаку, но бесполезно. Оставив на поле боя груды трупов, они отошли. Несмотря на то что нашим войскам на этом участке удалось отстоять границу, пришел приказ: «Отступать!» Фашистские полчища рвались к Ленинграду. В конце августа 2-й танковый полк был расформирован на отдельные батальоны. Что касается нашего 4-го батальона, то он вообще перестал существовать. Оставшиеся у нас огнеметные танки «Т-26» мы передали другим подразделениям. Штаб полка вместе с группой офицеров получил предписание отправиться в Ленинград». (Из воспоминаний В.А.Гнедина.)

С первого до последнего дня блокады Виктор Александрович был в рядах защитников Ленинграда. Город поразил его своей военной суровостью. По пустым улицам проходили воинские части, всюду висели плакаты-призывы: «Ни шагу назад!», «Умрем, но Ленинград не сдадим!» «Осенью 1941 года в Ленинграде был создан 12-й учебный танковый полк. Командовать им назначили майора Житнева. Сюда же направили группу офицеров бывшего 2-го танкового полка. Так после трудных боев севернее и южнее Ленинграда я оказался в городе, когда Ленинград был уже городом–фронтом, осажденной крепостью. Двенадцатый учебный танковый полк дислоцировался в Лесном, занимая здания Политехнического института и 111-й школы. У нас не было ни воды, ни топлива. Батареи центрального отопления, размерзшиеся еще в начале зимы, лопнули. В бывших учебных классах и аудиториях, где теперь жили танкисты, стояли печи-времянки, топили их чем попало. Бойцы спали прямо на полу, умывались снегом», - вспоминал он впоследствии.

Об этом периоде Виктор Александрович рассказывал ученикам школы № 18 на встрече в 1967 году: «Бывало, получишь «пайку», похожую больше на торф, чем на хлеб, подержишь в руке и не знаешь, то ли проглотить все в один прием, то ли растянуть на весь день. Иногда нам выдавали по кусочку плавленого сыра, жженого сахара. Для солдат варили «болтушку» из ржаной муки. Мы узнали, что такое дистрофия».

Но, несмотря ни на что, занятия шли ежедневно.

Командиром третьего учебного танкового батальона 12-го запасного танкового полка был назначен В.А. Гнедин. После обучения, в феврале 1942 г., батальон направили на фронт. Проводив своих танкистов до места назначения, Гнедин вернулся в Ленинград в Учебный танковый полк: «Я подал рапорт с просьбой отправить меня на фронт: как ни важно было готовить пополнение для действующих частей, я считал, что мое место там, в этих частях. Комбат Житнев прочитал рапорт, вызвал меня и с присущей ему строгостью сказал: - Чтобы этих бумаг я больше не получал, ясно? Будете служить здесь до тех пор, пока я сам не скажу: «Отправляйтесь на фронт». Ясно? Ничего не оставалось делать, как подтвердить, что мне совершенно ясно».

Подбитые в боях танки ремонтировали в Ленинграде. В январе 1942 года на заводе «Пролетарий» Виктор встретил свою судьбу - Ядвигу Ивановну Сетель.

Ни с земли, ни с моря, ни с неба фашистам не удавалось одолеть оборону. И тогда они решили одолеть защитников неприступного города голодом. Зимой 42-го в Ленинграде каждый день умирали сотни людей. Казалось бы, какая может быть любовь? Но вопреки всему среди физических и нравственных страданий возникло и окрепло чувство, которое Виктор и Ядвига сохранили на всю оставшуюся жизнь.

Запись в дневнике Ядвиги Ивановны в начале 1943 года: «…Мы с Виктором поженились. Просто расписались в ЗАГСе. Мой танкист добился отправки на фронт и пожелал, чтобы я ждала его с войны женой».

«После перевода Житнева из нашего полка я вновь подавал рапорты о направлении меня в действующую часть. Снова несколько раз отказывали, и только в апреле 1943 года моя просьба была, наконец, удовлетворена».

Гнедина направляют в 220-ю отдельную танковую бригаду командиром знаменитого на весь Ленинградский фронт 2-го танкового батальона имени К.П. Ушакова. Бывший командир батальона Константин Павлович Ушаков отличался необыкновенной храбростью и отвагой. «Самого прославленного комбата я видел только один раз, в сентябре 1941 года, а в ноябре он погиб». Командовать таким батальоном было сложно. Начальник штаба батальона напутствовал Гнедина: «Еще должен тебя предупредить: храни все лучшее, что оставил после себя Константин Павлович Ушаков. Люди дорожат его памятью, гордятся, что носят его имя.

Сделай так, чтобы тебя считали не «пришлым», а преемником Константина Павловича».

Гнедин с первых дней начал напряженную подготовку к предстоящему наступлению. После прорыва блокады Ленинграда перед танкистами лежала Гатчина. На машинах батальона Гнедина появились первые надписи: «Ленинград – Берлин». Но до Берлина было еще далеко. Танкисты прошли от Пулковских высот до Пскова. Летом 1944 были на Карельском перешейке, потом – Эстония, наступление на Тарту, а осенью Польша. «Утром 4 января 1945 наша танковая бригада переправилась через Вислу южнее Варшавы. Сразу за мостом наше внимание привлек огромный щит. Длинная остроконечная стрелка указывала на запад: «До Берлина – 575 километров». Ниже мелом было написано: «ДОЙДЕМ!» Раньше надпись на башнях наших танков имела больше символическое значение. Если говорить всерьез, мы не могли тогда предугадать, будем ли мы участниками великого похода на Берлин: после разгрома врага под Ленинградом нас могли направить на любой другой фронт. Теперь же, в январе 1945 года, когда мы переправились через Вислу, надпись на броне наших машин приобрела совершенно реальное, конкретное значение. И путь до Берлина теперь исчислялся вполне точным числом километров. Об этом нам напоминал фанерный щит на фронтовой дороге».

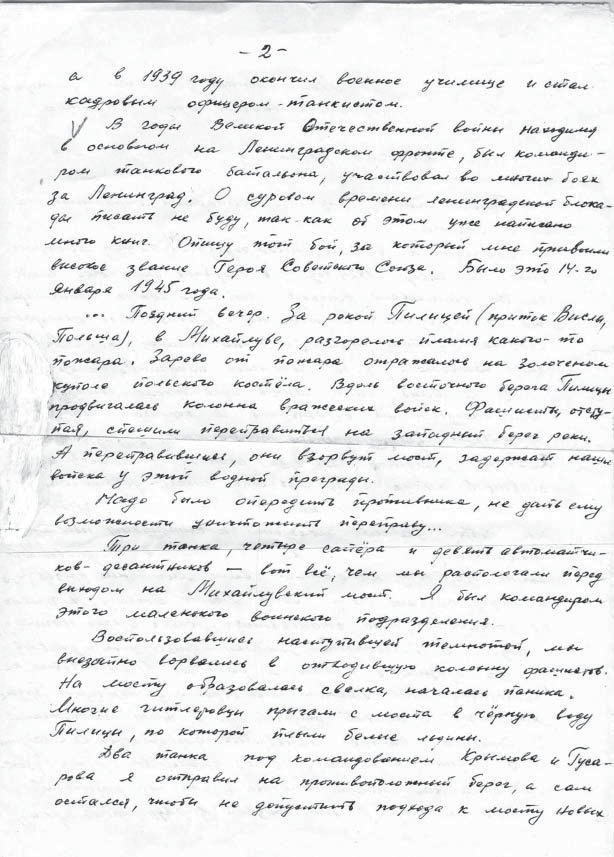

Казалось, победа уже рядом, не хотелось думать о тяжелых боях и неминуемых потерях. Танкисты с Мангушевского плацдарма должны были прорвать оборону и выйти к реке Пилице. «14-го января 1945 года … Поздний вечер. За рекой Пилицей (приток Вислы, Польша), в Михайлуве, разгорелось пламя какого-то пожара. Зарево от пожара отражалось на золоченом куполе польского костела, вдоль восточного берега Пилицы продвигалась колонна вражеских войск. Фашисты, отступая, спешили переправиться на западный берег реки. А переправившись, они взорвут мост, задержат наши войска у этой водной преграды. Надо было опередить противника, не дать ему возможности уничтожить переправу…

Три танка, четыре сапера и девять автоматчиков-десантников – вот все, чем располагали перед выходом на Михайлувский мост. Я был командиром этого маленького воинского подразделения. Воспользовавшись наступившей темнотой, мы внезапно ворвались в отходившую колонну фашистов. Многие гитлеровцы прыгали с моста в черную воду Пилицы, по которой плыли белые льдины.

Два танка под командованием Крымова и Гусарова я отправил на противоположный берег, а сам остался, чтобы не допустить подхода к мосту новых подразделений противника. Мы находились в самой гуще врагов. В нас стреляли… Ну и мы, разумеется, тоже били по вражеским цепям. Скажу прямо: жутко и жарко было. Но ведь надо!

Сорок три минуты на мосту проходил настоящий кромешный ад.

И все же мост мы удержали. По нему на запад двинулись крупные советские танковые стрелковые соединения». (Из воспоминаний В.А. Гнедина.)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года Гнедину Виктору Александровичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Через три дня после боя за переправу, 17 января 1945 года, в бою за город Скерневице (Польша) немцы почти в упор расстреляли танк Гнедина бронебойным снарядом.

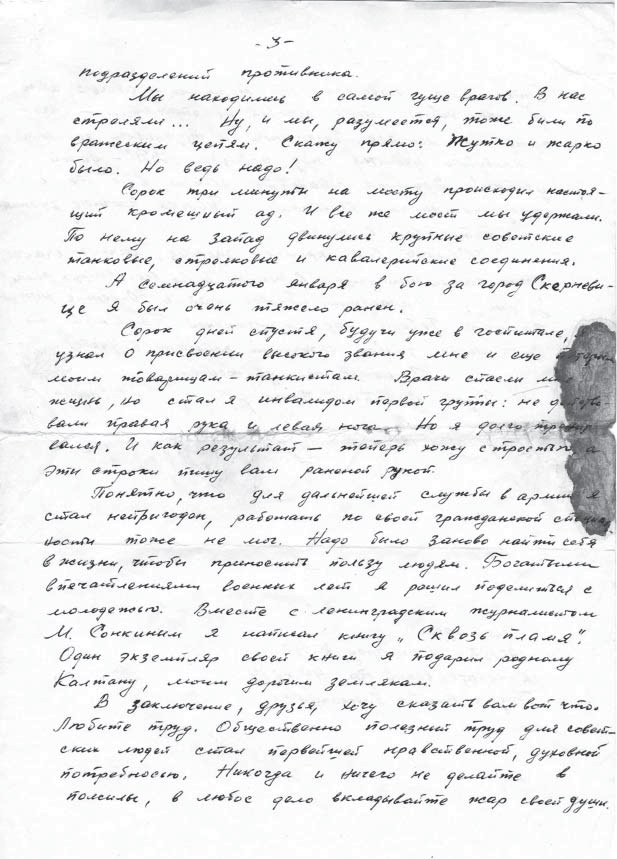

В Ленинграде Гнедин поступил в госпиталь Военно-медицинской академии, где лечился почти три года. Полтора года лежал в гипсе без движения. Все время рядом с ним была его жена и соратница – Ядвига Ивановна Гнедина. Такое самопожертвование под силу не каждой любящей женщине. После выписки из госпиталя Виктор Александрович не хотел быть пассивным инвалидом. Он стремился к активной, полной жизни. Но чем заняться? Быть в тылу он не привык. Это не для сибиряков, про которых немцы на фронте говорили: «Удивительные люди – едят на ходу, спят на снегу. Ни мороза, ни пыли не боятся».

Гнедин решил устроиться на финляндскую железную дорогу, но ему вежливо отказали. И неудивительно – инвалид первой группы. Тогда он пошел в отдел политуправления. Там встретился с редактором газеты «На страже Родины» Гордоном. Разговорились, Гордон предложил ему написать о каком-нибудь боевом эпизоде.

Виктор Александрович написал очерк о А.С. Мнацаканове. Очерк напечатали, а его автора пригласили в редакцию: «Беритесь за книгу Виктор Александрович, расскажите людям о себе, о своих боевых товарищах. С интересом будут читать люди, особенно молодые. В помощь мы дадим Вам опытного журналиста Михаила Сонкина».

Рассказать, действительно, было о чем. В батальоне, которым командовал Гнедин, было 6 Героев Советского Союза. Но сможет ли он написать? «Это труднее, чем воевать, - с улыбкой вспоминал Виктор Александрович, – 13 лет работал над книгой «Сквозь пламя». Начну главу раз, второй, третий – не нравится, порву и брошу в корзину. Наконец-то кажется, получилось хорошо, лучше даже, чем у Толстого. А Михаил прочитает и скажет: « Не то, переписывать надо». Но как бы то ни было, книгу одолел. Доволен: снова на передовой, а не в тылу…»

Из-под пера Гнедина вышли книги «Танкисты в боях за Ленинград», «Рассказы о боевых товарищах», «Весна Победы», «Сквозь пламя», «Бой за Еглези», «Таранный удар». До самой смерти Виктор Александрович оставался в солдатском строю. В 1966 году в Ленинграде бывшими курсантами танковой школы, находившейся в старом здании школы №111 на Гражданском проспекте, 7, создан музей боевой славы танкистов. Гнедин В.А. проводил беседы среди молодых воинов, студентов, школьников, основал устный журнал «Страницы прошлого», военную рубрику в газете «Ленинские искры».

В 1967 году по приглашению учащихся школы № 18 Виктор Александрович приехал в город Калтан. 17 мая 1967 года состоялись встречи в школе и на Южно-Кузбасской ГРЭС. В этом же году Виктор Александрович побывал и в Прокопьевске.

Умер В.А. Гнедин 30 марта 1977 года в Ленинграде. Похоронен на Богословском кладбище. В память о курсантах танковой школы на Гражданке дорога, ведущая к Богословскому кладбищу от улицы Бутлерова, именуется переулком Танкистов.

Петербуржцы с большим уважением относятся к памяти героя. В школе № 111 организован музей танковых войск, который носит имя нашего земляка – Героя Советского Союза В.А. Гнедина.

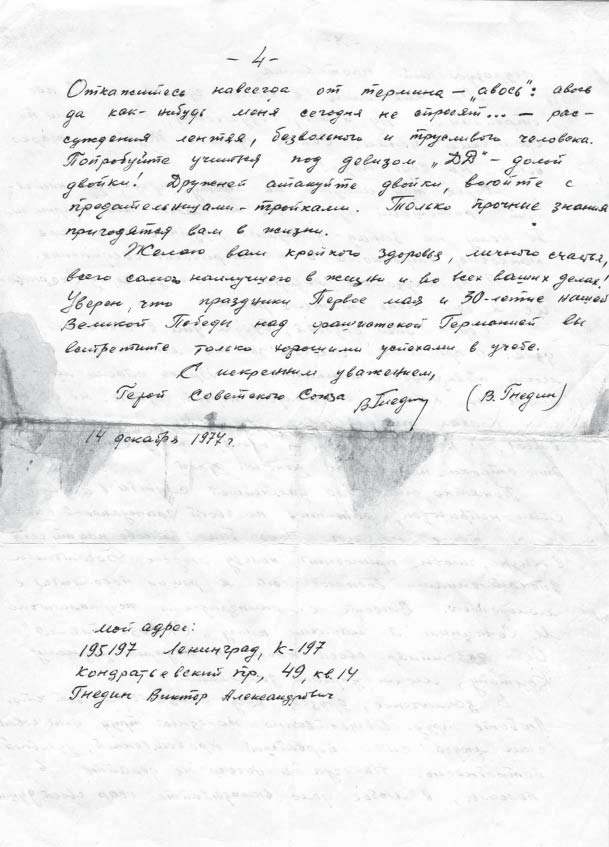

В городе Прокопьевске имя Виктора Александровича занесено на стелу «Герои Советского Союза на площади Победы» и мемориал героев на ул. Комсомольская. В поселке Красная Горка именем героя названа улица. На здании бывшей школы № 15 установлена мемориальная доска, свидетельствующая о том, что здесь учился Герой Советского Союза В.А. Гнедин. Также есть мемориальная доска на административном здании Погрузочно-транспортного управления, где в свое время он работал. Но родиной, которую Виктор Александрович всегда помнил и любил, остался наш небольшой сибирский городок. Из письма 8-классникам школы № 18 от 2 января 1967г.: «Я часто вспоминаю нашу Кондому, тихую, ласковую летом и буйную, грозноревущую во время весеннего ледохода. Мне никогда не забыть наших широких зеленых лугов и нашего леса, богато побеленного цветом черемухи. Во многих местах и краях мне довелось побывать, но я нигде не встречал того благоуханья, как в то время, когда цветет наша калтанская черемуха».

СУДЬБА БЛОКАДНИЦЫ

27 января исполняется 56 лет со дня снятия блокады.

Поэтесса Ольга Берггольц писала: “Дыша одним дыханьем с мЛенинградом, я не геройствовала, я жила”.

Вот так же просто жила в блокадном Ленинграде Ядвига Ивановна Гнедина, жена, а затем вдова В.А. Гнедина, Героя Советского Союза, нашего земляка. Сведения о Ядвиге Ивановне мы нашли в предоставленных нам из лицея №111 Санкт-Петербурга материалах школьного музея памяти танкистов, одним из инициаторов создания которого был В.А. Гнедин. Среди присланных документов была и копия записей блокадного дневника Ядвиги Ивановны, подаренного внуками Гнединых.

Ядвига Ивановна Гнедина (в девичестве — Сетель) родилась 22 февраля 1924 года в старом петербуржском доме 25, квартире 17 по улице Петра Лаврова (ныне улица Фуршатская). Простая рабочая семья: отец — Иван Лаврентьевич, мать – Мария Константиновна, сестра Полина и брат Константин. Все родные и близкие семьи работали на заводе «Пролетарий». На заводе после окончания «семилетки» стала работать учетчицей и пятнадцатилетняя Ядвига. Днем работала, а вечерами училась в техникуме. Перед началом войны она уже была табельщицей в туннельном цехе, стала комсомолкой. Закончить образование ей не удалось — началась война.

Из воспоминаний Ядвиги Ивановны: «День 22 июня 1941 года застал меня в заводском пионерском лагере под Лугой — поселок Толмачево. Я была старшей пионервожатой, мне исполнилось семнадцать лет. Когда объявили войну, то все мужчины лагеря, да и многие женщины, были призваны в армию. Я по решению коллектива была оставлена для вывоза детей из лагеря в Ленинград. Но в назначенный день машина за детьми не пришла, не было ее и на второй день, и на третий. Фронтовые сводки не радовали, мне предстояло принять решение, как вывезти детей и на чем. На моем попечении оказалось около ста пятидесяти ребят от шести до пятнадцати лет. Сходила на станцию, узнала, что не стоит рассчитывать на состав, грузились более необходимые для фронта грузы. Оставалось одно — добираться в Ленинград пешим ходом, враг подходил к Луге».

Ядвига была девушкой с твердым характером, самостоятельной, энергичной и решительной, не зря руководство лагеря доверило ей детишек. Другая растерялась бы в подобной ситуации, побоялась с таким составом ребят двинуться в далёкий путь. Но она знала, что родители детей в страшном беспокойстве о них, предполагая, что было естественно в обстановке стремительного наступления немецких войск, самое худшее. Ядвига все продумала до мелочей: из старших ребят создала группу, которая несла в рюкзаках продукты, одеяла, необходимые теплые вещи. Физически крепкие ребята стали опекунами самых маленьких. Так начался трудный и долгий путь огромного отряда вдоль железной дороги, ибо другого пути Ядвига не знала. Железная дорога постоянно подвергалась налётам вражеской авиации, от чего страдали и дети.

Из дневника Ядвиги Ивановны: «Мы шли медленно, малыши уставали, пришлось старшим ребятам нести их на «закорках», но никто не плакал и не капризничал. По нашим пятам буквально наступали фашисты, постоянно за спиной стоял гул артиллерии и пламя пожаров. Порою везло, вблизи железнодорожного полотна находились деревни, где нас принимали по избам, мыли, кормили. Но такие привалы были редкими, да и обжитых деревень становилось меньше – жители тоже уходили в город. Продукты вскоре закончились, теплой одежды было мало, ведь детей отправили на летний отдых. По пути питались съедобными травами да что подадут местные жители». Оптимизм и надежду на благополучное возвращение вселяла Ядвига Ивановна детям. На коротких привалах рассказывала по памяти главы из книги «Как закалялась сталь», пела задорные пионерские песни, чтобы развеять страх детей.

Они шли к родному дому почти месяц, но дошли в полном составе, грязные, оборванные и голодные. Пропавших и погибших в отряде не было. Можно себе только представить радость родителей, увидевших своих детей живыми. Это ли не гражданский подвиг простой рабочей девушки? А юная комсомолка считала свой поступок обычным делом. В дневнике об этом всего четыре строчки от 29 июня 1941 года: «Мы дома, наконец-то добрались. Все живы, хотя у многих и раны не затянулись, и страх не прошел. Глаза ребятишек блестят от радости встречи с мамами и бабушками. Я же измотана, но счастлива, что привела всех до единого домой».

Следующая запись дневника датирована 5 сентября 1941 года, она очень лаконична: «После полуночи на завод сброшен первый снаряд. Возник небольшой пожар, рабочие погасили. На другой день создали молодежный отряд по обороне завода».

Эта запись появилась в дневнике 20 ноября 1941 года: «В пятый раз понизили норму выдачи хлеба. Рабочим хоть по 250 грамм, а как жить остальным - на целый день только 125 грамм. Утром приходишь на смену, то одного нет, то другой помер. Как трудно с этим мириться!»

Ещё одна запись от 22 ноября 1941 года: «На заводе вовсе отключили свет. Приходится крутить станки вручную. Танки ремонтируют при свечах в керосиновых лампах. А еще морозы начались. Но ничего, выживем, пусть фриц не радуется».

Вот так обыденно о самом главном событии — о начале голодной и холодной зимы 1941-1942 года, унесшей жизни тысяч ленинградцев.

Запись от 12 декабря 1941 года: «На комсомольском собрании обсуждали вопросы о направлении молодежи на уборку снега, лесозаготовки и торфоразработки. Кого только посылать, все еле на ногах держатся. Нашлись добровольцы — все понимают, идет война».

23 декабря 1941 года еще одна страшная запись в дневнике Ядвиги Сетель: «Пришла похоронка на отца. Личному горю предаваться было некогда. Встала за станок младшая сестра - Полинка, чуть живая от голода. Так мать, я и сестра оказались в рабочей категории и хлеба получали больше, да и в заводской столовой раз в сутки кормили горячей похлебкой. Но впереди был не менее голодный январь месяц».

Откуда бралась сила, энергия, оптимизм у комсомольского заводилы завода «Пролетарий» Ядвиги Сетель? Ей приходилось нести больше других нагрузки: работа на станке, в бытовом отряде, составление отчетности по заданиям групп. Помимо определенных обязанностей на заводе, Ядвига была ещё и бойцом отряда по месту жительства.

Январские записи дневника поведали нам о рождении первой, и как оказалось, единственной любви молодой девушки Ядвиги Сетель к офицеру-танкисту Виктору Гнедину. О том в дневнике запись от 15 января 1942 года: «Работы на заводе «по горло». На курсы механизаторов уехали мои подружки: Валя, Лида, Клава и Ольга. Меня не отпустили — комсомольский вожак. К нам в цех пришли молодые танкисты ремонтировать свои танки. Среди них выделяется очень симпатичный и деловой товарищ, Виктор».

Судя по дальнейшим записям Ядвиги Сетель, можно определить, как были наполнены будни комсомольцев блокадного Ленинграда: «В Смольном состоялось собрание комсомольского актива города. Обсуждались задачи комсомола в условиях блокады: организация продажи кипятка у проходной завода, выступление по радио Всеволода Вишневского и прочее...»

Февраль 1942 года. Только одно событие занесено в дневник: «22 февраля день моего рождения. Напекла лепешек из картофельных очисток. Мама сэкономила немного сахара, пили морковный чай втроем: я, мама и Полина. Мне — восемнадцать, на сердце легко и радостно. Пришла и ко мне любовь, думаю, что настоящая».

Даже трудно представить, о каких чувствах могла идти речь в таких условиях жизни. Но, несмотря на тяготы и лишения военной поры, молодые влюблялись, мечтали и жили полнокровной жизнью.

В марте 1942 года Ядвига записала: «Солнышко редко, но радует. Приглашена танкистом в театр Музкомедии. Смотрели спектакль «Любовь моряка», как раз в тему. Война, а мы влюбились. Теперь особенно хочется жить!» В блокадном Ленинграде, оказывается, работали театры, библиотеки, кинозалы. Всё было как в мирное довоенное время, и только свист снарядов и бомбёжки вражеской авиации, смерть людей от голода напоминали, что война продолжается.

Весна, апрель 1942 года, любовь молодых людей крепнет с каждым днем. О ней в дневнике коротенькие записи: «Очередной культпоход с Виктором в Дом Красной Армии. Смотрели концерт всех агитбригад артистов Ленинградского фронта. Пела Клавдия Шульженко!»

Далее Ядвига Ивановна в личных воспоминаниях рассказала: «Любовь ворвалась в мое сердце неожиданно, именно в блокадные зимние дни 1942 года. На родном заводе встретила я офицера танкиста Виктора Гнедина. Он часто бывал в цехе по долгу службы. А служил старший лейтенант Гнедин командиром 3-го учебного батальона в окрестности Гражданки. Он был меня намного старше, но нас сблизила твердость характеров, оптимизм, задор молодости, которые в ту пору имели особую привлекательность. Наша любовь не опиралась на разницу в возрасте, ни на время, ни на обстоятельства. Наша любовь зародилась в такое время, что она не могла быть фальшивой. Она прошла через все невзгоды, разлуки, годы ожидания и радость встреч».

Блокадные будни продолжались, хотя жить ленинградцам стало немного легче - действовала ледовая трасса Дороги Жизни. Голод понемногу отступал, хотя люди продолжали умирать от истощения. О весенних заботах 1942 года появились в дневнике такие записи: «С наступлением весны появились новые заботы: заготовка хвои, многие заболели цингой. Наш заводской отряд отправили в Шувалово-Парголово на заготовку хвои. Настал черед заняться огородами. Везде все копают и сажают овощи. Семена получали кто на заводе, кто в домоуправлении».

Первая запись 1943 года: «Снова зима. Мы с Виктором поженились. Просто расписались в ЗАГСе. Мой танкист добился отправки на фронт и пожелал, чтобы я ждала его с войны женой. Начало января, а уже в середине месяца Виктор писал мне с Ленинградского фронта: «Не волнуйся, порядок в танковых войсках». Начались мои тревоги за судьбу любимого».

О дне прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года Ядвига Ивановна вспоминает: «Наступил долгожданный день — блокада прорвана! Мы — живы! В схватку с врагом вступил в бой танковый «ушаковский» батальон майора Гнедина – моего мужа. Но до того, как прогремит над Невой салют Победы 27 января 1944 года, у нас с Виктором родилась дочь – Людмила. Виктор сражался, я продолжала работать на заводе, растить малышку и ждать с войны своего танкиста». 27 января 1944 года блокада была полностью снята.

Жить в блокадном городе, рискнуть родить ребёнка, просто работать и жить – это ли не гражданский подвиг обычной ленинградки – Я.И. Гнединой?

Что же дальше? А дальше записи в дневнике закончились… Далее была жизнь не рабочей девчонки, а женщины-матери. С появлением маленькой дочурки забот у Ядвиги Ивановны прибавилось. Жизнь в городе после освобождения от вражеского кольца блокады постепенно налаживалась. Шли письма с фронта, успокоительные, полные оптимизма и веры в окончание войны.

Третий гражданский подвиг Ядвиги Ивановны можно сравнить только с поступком жён декабристов, что добровольно пошли за мужьями на каторгу. В боях за Мангушевский плацдарм (Польша) в январе 1945 года был тяжело ранен майор-танкист В.А. Гнедин. Он был направлен в тыловой госпиталь. С годовалой дочкой на руках молодая женщина вылетела в далекий Красноярск, в полную неизвестность. Ядвига Ивановна нашла в госпитале своего любимого на грани смерти, но не поддалась горю: решительно стала добиваться перевода мужа в Ленинград. Дело было непростым, еще шла война, и въезд в Ленинград был ограничен. Здесь ей помог случай: по радио в госпитале она услышала Указ Президиума Верховного Совета о награждении В.А. Гнедина Золотой Звездой Героя. Герою-танкисту был предоставлен санитарный транспортный самолет. Так Ядвиге Ивановне удалось спасти мужа, а дочери - отца.

Прибыв в Ленинград, Гнедин поступил в госпиталь Военно-медицинской академии. Здесь он пробыл три года, причем полтора из них в гипсе, без движения. И все три года рядом с ним была его жена и соратница - Ядвига Ивановна Гнедина. Такое самопожертвование под силу не каждой женщине, даже любящей. В.А. Гнедин выздоровел, в семье выросли двое детей, достойные отца и матери. Сама Ядвига Ивановна до «седых волос» работала на заводе «Пролетарий»: после окончания машиностроительного института - начальником туннельного цеха, откуда начинался ее трудовой путь.

За труд во время блокады Ленинграда Я.И. Гнедина награждена медалью «За оборону Ленинграда», за мирный труд – медалью «За трудовую доблесть», орденом Трудового Красного Знамени. Ей было далеко за шестьдесят, когда она по болезни оставила любимую работу. Ядвига Ивановна стала трудиться на другом поприще - начальником пионерского лагеря, того самого, из которого вывела детей в 1941-м году.

Ядвига Ивановна Гнедина не была на фронте, но ее жизнь в блокадном городе, трудовую деятельность на заводе «Пролетарий» и повседневную работу в бытовом отряде можно причислить к боевым действиям, а ее саму считать «солдатом переднего края».

Солдатом переднего края она осталась и после смерти мужа в 1977 году, продолжив дела героя-танкиста В.А. Гнедина, отдавая все свободное время воспитанию своих собственных детей и внуков, «трудным подросткам» в пионерском лагере, в школе № 111 города Санкт-Петербург, где руками ее мужа был создан музей памяти танкистов.

Мы считаем, что в каждом сердце должна остаться маленькая частица памяти о тех, кто сражался во время Великой Отечественной войны с врагом, кто помогал трудовой доблестью, кто совершал воинский и гражданский подвиг во имя Победы. Нашему поколению есть кем гордиться и есть с кого брать пример. Именно такие люди, как Ядвига Ивановна и Виктор Александрович Гнедины, сберегли и сохранили не только Ленинград, но и помогли советскому народу победить в страшной войне.

Статья написана по материалам, присланным из музея школы

№111 г. Санкт- Петербург.

ВЕСНА ПОБЕДЫ

(отрывок)

…Как-то пришла весточка из Ленинграда от Героя Советского Союза майора запаса Виктора Александровича Гнедина. Он подробно напомнил мне о январских боях 1945 года на берегах Пилицы, о судьбах боевых товарищей, а в конце коротко рассказал о себе.

«...Прошу также извинить за почерк, — писал он. — Дело в том, что в Скерневицах... меня очень тяжело ранило. Два года и восемь месяцев я лечился в госпиталях, перенес много хирургических операций, стал инвалидом первой группы. Рука моя болтается как плеть, но я ее фиксирую в специальном аппарате, натренировался и вот пишу эти строки.

Война кончилась тридцать лет назад, но я ее, проклятую, чувствую каждым моим движением: контрактуры, спондилезы, постоянные боли в ноге, гипертония и множество других болячек. Но верьте, товарищ генерал, я не скис. Черта с два! Коммунисты не из того материала сделаны, чтобы стать хлюпиками. А я партиец с января 1940 года... Очень часто бываю в школах, красных уголках, в цехах фабрик и заводов, рассказываю о доблести советских воинов, о моих боевых товарищах... Испытываю чувство радости, гордости и счастья от того, что танки моего батальона участвовали в штурме Берлина, но хочу, чтобы мои дети и внуки не испытали ужасов войны».

Созидательный труд, мир, забота о нем... Можно было бы цитировать не один десяток писем, в которых бывшие воины нашей армии рассказывают мне о том, как они сразу после демобилизации снова пошли в бой, но уже на мирном фронте, как, не жалея сил и времени, стараются воспитать у молодежи преданность коммунистическим идеалам, любовь к Родине, приобщить ее к традициям отцов.

ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА - [ Мемуары ]- Ф.Е. Боков

В.А Гнедин: после Харьковского противотанкового училища, 1939 год

В.А. Гнедин в годы Великой Отечественной войны

В.А. Гнедин: присвоение звания капитана и медали за отвагу. 1941 год

Встреча на ЮК ГРЭС

Встреча В.А. Гнедина с учениками школы № 18, 17 мая 1967 год.

Встреча В.А. Гнедина с учениками школы № 18, 17 мая 1967 год.

.gif)

.png)

.png)

%20(1).jpg)